流し読み「ペンギン・ブックスが選んだ日本の名短編29」ジェイ・ルービン著 村上春樹序文

こんにちは。

最近半沢直樹が流行りすぎていて、担当者会議なんかしようもんなら、とりあえず「タスクフォース」って言いたがるなどする今日この頃です。笑

個人的には前作のほうが好きでした。今作は視聴者サービスなのか、1話1倍返しを毎度入れ込むお祭り状態。最初の15分で、今回はコイツがやられるんだな~、とわかってしまう。安心して見れる反面、倍返しの価値は半減以下。1話1話の視聴者満足度を上げるために見せ場を毎回用意した結果、大局を見失ったなという印象。大和田の「木を見て森を見ずぅ!」って言葉をスタッフにも聞かせてあげたい。笑

さて今回は、「ペンギン・ブックスが選んだ日本の名短編29」

こちらは、アメリカの出版社ペンギン・ブックスが日本の短編を選定し、英訳した「The Penguin Book of Japanese Short Stories」の日本版です。つまりペンギン・ブックスに選ばれた日本の短編を日本で改めて編集し直したもの。

「アメリカ人が選んだ日本の名短編」と言われれば、「どうせ教科書に載ってたアレとかコレとかだろ」「蜘蛛の糸とか舞姫は堅いでしょ」ってなると思うのですが、ぜんっぜん違う!ほぼほぼハジメマシテの作品ばかりでびっくりします。しかも最近の作品まで網羅されていたり。そしてそれ以上にすげぇなって思うのは、三島由紀夫、永井荷風、森鴎外などは予想通り登場はしているけど、「え?そんな作品ありました?」っていうマニアックな作品がチョイスされているところ。

序文を寄稿した村上春樹ですら、「ほとんどが初めてだった」というほどのニッチさ。つまり、教科書的な選定ではないっていうこと。日本文学の転換点となった作品でもなければ、〇〇派を象徴するような作品、っていうのではなく、ただただ編者のジェイ・ルービン氏(村上春樹作品の英訳を多く手掛ける)が何らかの意図をもって選んだ作品集。

「どうして選ばれたのかな~?」なんて考えながら読むのは楽しい時間でしたが、じっくり読みこんだ結果、「なんか、流し読みで十分だったな」ということが判明。チョイスの意図がわからないのはまだ許せるけど、これは面白い!ってものがほとんどなかった。抽象的だったり、観念的だったり、また、エロかったりグロテスクな話や悲しい話が多め。残念ですが編者連と分かり合うことは諦め、「フツウに面白い」作品を求めていた私のオススメ作品を紹介したいと思います。

①大庭みな子「山姥の微笑」

山姥に出会った男が、山姥に「今オマエこういうこと考えてただろう」と言い当てられるシーンから始まる。人の心を読めるとされる山姥は、町で普通に生きるのが幸せなのか、山で恐れられて生きるのが幸せなのか。人間の社会で生きる山姥はどんな悲しみを抱えているんだろう。という仮定で、町で生きる山姥の人生を描いた作品。

「人の心を読めるパワー」…こんなのあったら、男だったら出世コースを突き進みブイブイいわせてるんだろうけど、そんなパワーを発揮する場面なんて一度もなく、夫の前で、娘の前でオドオドして終わってしまう人生。フェミニストとしての彼女のメッセージが込められているそうです。

2・26事件の後に自決した夫婦の話。血の色と白い着物の対比とか、そういう表現がめっちゃくちゃきれい。「美」という言葉がふさわしいこの短編。

ただ、オススメポイントはそこではありません。自決への想い、それにつき従う妻、夫婦愛…美しさMAXで完成された小説を、これぞ日本の美!と褒めれば良いのか、現実からかけ離れすぎていてどうなん?と批判的に見るのが良いのか、モヤモヤしてきます。読めば読むほど強まる、”なんだかなぁ”感。

これを、村上春樹が序文で、

一言でばっさり切ってくれる。「ああ…」とつい声が漏れてしまう、この、一粒で二度おいしい感を味わってほしい!

③澤西祐典「砂糖で満ちてゆく」

皮膚が砂糖に変わっていってしまう難病に罹った母と、それを介護する娘の物語。とりたてて仲が良いわけではなかった母娘の最後の日々にじーんとくる。ドラマや小説など、多くの作品は看取りのその瞬間に一番のアツい見せ場を作って終了させがちですが、実際の介護の日々は長く不安で単調で、不快になることも、イライラすることもたくさん。逆に、ひそやかで冷たく穏やかなのが死。そこらへんの描写が、リアリティあってぐっと来ました。

ただ、どんでん返しが待っていて、読後感は「恐怖!」の一言。ポーっぽいから選ばれたのかな?と、選定の理由が何となくわかるこの作品。

④津島佑子「焔」

近所で葬式ばかりが続くということで何か不安な気持ちになる「私」。身の回りで起きる死を自分のせいのように感じてしまう。怖い夢を見る…など、とりとめのないエピソードをまとめたエッセイ風。わざわざ世の中の暗い部分にアンテナをピンと張っている女の心の中を覗き見るという趣で、読んでいるとちょっと怖くなってくる。そこが魅力。

⑤小川洋子『物理の館物語』

一番好きなのがこちら!

本の編集者の男が、定年退職したその夜、自分が手掛けた本を振り返る。思い出されるのは、近所にあった「物理の館」という怪しげな研究所跡地で暮らしていた奇妙な女とのかかわりあった幼い頃。動物の死…ジメジメした沼地…動物を埋めた場所に生えてきた変なキノコ…小川洋子お得意の気持ち悪い小道具がたくさん出てきてゾーっとするんだけど、読後感は温かみがあって好き。

ただ、この本いちばんのウリは、村上春樹による序文でしょう!著者の紹介と読むポイントを簡単に説明しながら、日本文学史をざっくり説明してくれる。「切腹からメルトダウンまで」っていうタイトルもオツ。

すごく勉強になるし、これを読んだだけで、29の短編をぜーーんぶ読んだ気にもなれるお得感です。笑

ちなみに、「MONKEY」の2019年春号には、何らかのよしみで、この序文が全部引用されているという太っ腹です(おまけに刊行記念のジェイ氏と柴田元幸氏の対談も収録されている)。序文だけでも読んでみるのはいかがでしょうか。

おわり。

世の中で最も強いのは、自分に恥じるところのない者である。ジョン・スタインベック「エデンの東」後半戦

こんにちは。

ジョン・スタインベック「エデンの東」後半戦。

悪女と呼ばれたキャシーについて。

キャシー:前半はサイコ女。しかし、最後の最後「カワイソウな私」を武器に読者にトドメを刺す食えない女。キャシーは私の中では合格点だったんだけど、最後2つだけミソがついた感。自殺の直前に、用心棒のジョーを警察に売るところと、アロンだけ手元に置こうと決めたところ。アロンのことは個人的な好き嫌いとしておいといて、ジョーを売るところ、今までやりたい放題やってきた大悪党の女が小悪党に構ってしまうあたり「ちいせぇな…」感が出てしまって残念なキャラに。

実は、キャシーのキャラ設定は後半に向かって急激に変わっていきます。それは4巻の解説でも若干批判的に指摘されている通り。

もともとサイコな感じで、良心(小説内では「何かが足りない」と本人も言っているが、おそらく良心)が欠落しているキャラとして、体を売ったり、両親を謀殺することも厭わないタイプでした。サイコである以上、善とか悪とかいう判断基準に適さないわけですから、「彼女はサイコパス気質ですね」その一言で終了。彼女の行為に対しては嫌悪感MAXでしたが、サイコなんだからなんも言えねぇってなる。

しかし後半では、両親の件も売春宿の件も「現状という足かせから逃れるための唯一の方法でした」と解釈され、あくまでも「逃げるためにしょうがない」感を出してきます。キャシーの内面には実は優しさがあったのかもしれない、という「余地」が示されたわけです。

現状がツライから人殺してもいいって、それは「寂しかったからつい、カレピ以外の男の子とヤっちゃったお(泣)」と弁解するくされビッ(以下略)…と同じレベルの話になってしまい、今まで罪や善悪とは切り離された世界に隔離されていたキャシーが、「善人か悪人か」という世界に引きずり降ろされてきてさあ大変。

「じゃあなんでお前だけ自分の行いを悔いないんや???」と責められるべき嫌な奴になってしまうわけです。「どんなことがあろうと、人を殺していい理由にはなりませんよぉ!!」と杉下右京に一喝させたくもなる。

途中までは孤高のサイコ女として描かれてきたキャシーが急遽人間味のあるキャラとなったのは、当時やはり批判とかあったのでしょうか。長編や連作ものにおいて、物語が終盤に近付く中で作者が登場人物に甘くなり最後まで悪人として描けない現象、誰か名前つけてー!ってなる。

キャラが変化する前は、私はこんなことを思っていました。

悪女と呼ばれてはいるけれど、酒飲むと気が大きくなってアレコレ喋っちゃうところなんてご愛嬌。遺伝性の病をいくつか持っていて、キャルが会いに行ったときにさりげなく気に掛けるところは、ちょっと心動かされる。

もちろんジャイアンが消しゴム拾ってくれただけでいい人に見える現象と同じようなもんだけど、結構良いキャラしてたんだけどなー。

さて、キャシーの愚痴はここまでにしておいて、世の中で最も強いのは、自分に恥じるところのない者である。という言い得て妙な言葉があります。そういう観点から見ると、この本ではキャシーとアロンの2人が最強。さすが親子。「自分の罪との向き合い方」はこの本のテーマでもありますが、周りの人間が罪を自覚し縮こまる中、そんな枷からは完全にフリーなまま消えていくのはキャシー母子でした。

キャシーとアロンの組み合わせは、モーパッサンの『ピエールとジャン』の胸糞悪さを彷彿とさせます。

キャシーがサイコだから自分の行いを恥じないのか、逃げるためだから仕方ないと言い訳して恥じないのかは今となっては不明ですが、アロンが最強なのは「自分が見たいようにしか世界を見ないから」です。アロンの婚約者アブラ・ベーコン(胃もたれしそうな名前)という女の子は、「子どもの時は自分が中心にあって、世界は、そのまわりを、自分が書いたシナリオ通りに回っている。しかし、成長する過程で実はそうではないと気付き、本当らしいことにも向き合っていかなければいけなくなる」「その変化を受け入れられない人間はたくさんいて、彼は頑なに自分が望む世界で生きようとした」とアロンを評価します。

アロンは、自分が汚れていると感じ、その汚れを避けるために宗教の庇護を求めてどんどん原理主義的になっていきます。そんなアロンに、リーやアブラ、キャルは「世界は思うほど良くも悪くもない」というメッセージを投げかけますが、アロンは言うことを聞きません。しまいには結婚の約束をしたアブラを避けるようになり、「男と女の情交ばっちい!」オーラを出し彼女を傷つけたりもします。しかし、大学進学で家を出るとホームシックになり「アブラ愛してる!!!」と手紙を出しアブラを当惑させるなど。

そんなアロンをアブラは「アロンには理想の女像を作りこみ、それに私の皮をかぶせて理想の女の代わりにしているだけだ」「母親にこだわるのも、アレコレの理由を母親の不在に求めるためだ」と批判し、「アロンは自分の世界を守ろうとして現実の世界をめちゃくちゃにした」と自分が酷く傷つけられたことを自覚します。

個人的には、キャシーは最後ミソついた以外は憎めないと思うのに対し、アロンについては「乙」って感じ。キャルもアブラもリーも、アロンの(表面的な)弱さに最大限の配慮をして大切にしてきたのに…「弱い」って最強のカードだよな!実は最強のくせして、なんて思いました。

この物語、「善き人でありたい」という思いと「罪の意識」の間でせめぎ合う人がたくさん出てきます。これは、「善き人たれ」と「罪」というキリスト教的世界観からきているのでしょうが、スタインベック的解釈をすると、キャシーとアロンと、あんまり罪や恥で悩んでいないように見えるアダムというのは、どういう人間として登場しているのか…すごく悩ましい作品です。

スタインベックが罪の意識につぶされそうになった息子に「ガンバレ(お前次第)」的な言葉をかけて終わるこの小説は、ハッピーエンドと言えるのか、どうなのか。

しかも、その「悩ましい」という思いが、「問い続けていけば答えが見える問い」なのか、(あんまり大きな声で言えないけど)スタインベックの技量の問題で以下略なのかが正直よくわからない。ソコ突き詰めて書いてもしょうがないかな…という気がしてきました。

以上、この作品は、ハミルトン家のストーリーを中心に楽しんでいけば良いと思います!!笑

おわり。

主人公夫婦以外はみんな好き!読み終わるのを切なく感じた超大作。 ジョン・スタインベック「エデンの東」前半戦

こんにちは。

映画も超有名だけど、おそらく原作も有名。BEST AMERICAN BOOKSにもランクインしております。本人は構想に25年をかけた超大作(全4巻)であり自身のライフワークと称しているそうですが、同じくスタインベック『ハツカネズミと人間』の解説では、「思想が作中人物の動きや物語展開の中に十分こなれておらず、観念が空回り」と一刀両断。

信頼と実績のハヤカワepi文庫でも新訳が出ておりますので、夏休みに読んでみることにしました!(ちなみに土屋政雄さんはカズオ・イシグロの訳で有名)

やはりハツカネズミ解説の通り、キャラの作りこみが不十分な点があるために、現実味がなく、おとぎ話を読んでいるように感じられるポイントは多々あります。特に主人公アダムとその妻キャシー。この二人は気の毒に思えるくらい一貫性のないキャラで、「う~ん…」ってなる。キャシーについてはおそらく書き手のジレンマみたいなものもあって、最後の最後でブレてしまった模様。あとは、司馬遼太郎ばりの語りパート独りよがり感、橋田寿賀子真っ青の長いセリフ回しがたまにキズかなっていう。

ただ、読みやすいし、普通に面白い。「文豪」「古典」「傑作」で期待値が上がってしまい今一つと評価されるのは理解しますが、本屋に平積みされている軽めの小説なんかよりは断然面白いしタメになることは保証します。

カリフォルニア州サリーナスを舞台に、南北戦争後~第一次世界大戦までの2家族4代にわたる物語。

トラスク家

アダム:主人公。異母弟のチャールズに虐げられながら育つ。もとは優しい子。父の命令で軍隊に入り、インディアンの討伐に加わる。父の死により巨額の遺産(出所不明)を弟と半分こ。見るからにヤバい事情があるキャシーという女に惚れこんで弟の反対も聞かずに無理やり結婚し、故郷を離れサリナスへ。

チャールズ:アダムの弟。父が兄だけを愛していることを知っており、兄につらく当たる。兄を半殺しにしたことあり。兄が入隊してからは農場経営に熱中し、兄を大切に思う気持ちも芽生えてきた。兄の結婚後は一度も会わず、兄夫婦に巨額の遺産を遺す。

キャシー:アダムの妻。良心が欠落している。悪行三昧。アダムとの間に双子のキャルとアロンを産むが、産後すぐにアダムのもとから逃亡。怪しげな売春宿を経営しひと財産築く。悪行が漏れることを恐れ自殺。その際アロンに遺産を遺す。史上最大の悪女と評される。

アロン:アダムの息子。母キャシーに似て金髪美男子。容姿にも家族にも恵まれ、父の愛も独占しているくせに、なぜか日々の暮らしに満足できず、宗教にのめりこむ。キャルが死んだと聞かされていた母の正体を暴露したことで精神崩壊し、入隊→戦死。

キャル:アダムの息子。父似(父は実はチャールズ)。父に愛されていないことを感じており、父に何とか好かれようとする。父に贈り物を拒絶されたことに大ショックを受け、純真無垢なアロンをキャシーの売春宿に連れて行く。そのせいでアロンが戦死したと自分を責め、罪の意識にさいなまれる。

ハミルトン家

サミュエル・ハミルトン:もう一人の主人公。サリナスの入植者で苦労人。妻ライザとの間に9人の子をもうける。誰に対しても優しく、愛された人間。貧しかったけれども、関わる人全てに勇気を与えた男。

9人の子ども トム、ウィル、…などなど。

トラスク家とハミルトン家の人たちがいろんな形で関わりあって生きていき、死んでいく姿を淡々と描いた物語。物語の筋そのものというよりも、良い言葉にホロっとしたり、こういう気持ちわかるわ!と共感して楽しむのが吉。

私は小説書いたことないけど、この本は、自分の言いたいことと物語の要となる事件だけ先に決め、その事件をマイルストーンとしてストーリーをいじっていき、途中途中に自分のごく個人的なエピソードをはさみこんでいくような作り方をしたんじゃないかな、と思います。だからこそ、どうでもいいキャラのどうでもいい発言に味があったり、そこ書く必要ある?という小さい仕草にいきなり胸打たれたりする。

スタインベックが最も言いたかったことは、「罪の意識はその後の生き方でどうとでもすることができる」ということ。「汝能(あた)ふ」という言葉で表されていますが、こちらは2巻のリーの発言と4巻の解説にあるスタインベックの「創作ノート」からの引用を読めば全て理解できますのであえて触れません。というか小説の中にちりばめられていないせいで)、「『汝能ふ』がテーマです!」と言われても「まぁ、うすうすそんな感じはしてたけど、登場人物の行動や思考の中にテーマを溶け込ませる努力は放棄したん?」と言いたくもなる。笑

語りつくされ、研究し尽くされている本ですから、今回は出てくる人物の好きなところを見つける回とし、ただただ面白い小説として紹介します。

トム・ハミルトン:父のようになりたかったけど、なれなかった男。サミュエル・ハミルトンの長男。アイディアマンで数々の発明をしたものの、それをお金に変えるのが下手だった父を尊敬し、彼のように素朴な農夫であろうとします。手先の器用さは若干受け継いだものの、父の最大の強味である、人と人とのかかわりを円滑にする明るさは受け継げず苦労。ずっと父の背を追っていた哀れな男。

〇名シーン〇しばらく地元を離れていた妹デシーが故郷に戻り共に暮らす場面。駅へ迎えに行き再会を喜び合い、何年ぶりの「誰かが家にいる生活」を愛おしく思う姿に胸打たれる。デシーがおそらく末期のガンであることは、読者とデシーだけの秘密。余生を過ごすために故郷に戻ったデシーと、病のことなど知らずいろんな夢を語るトムの姿…涙なしには読めない。随一の名シーン。

ウィル・ハミルトン:父を反面教師とし大成功した実業家だが、内心は満たされず。サミュエル・ハミルトンの次男。技術はあるのに儲ける術を知らない父にずっといら立ちを抱えていた。実業家として成功したものの、父はそのことを面白く思っていないだろうという気持ちから家族を距離を置く。

〇名シーン〇アダムが成功しそうもない新しい事業を始めるにあたりウィルに相談するシーン。ウィルは大反対する。「俺に新事業の相談をしてくるやつは、俺に背中を押してほしいから相談をもちかけてくるだけだ。どうでもいい友人なら賛成していい気分にさせてやるが、あなたは大切な友人だから」と率直な意見を言う。冷酷なイメージがあるけど、実は結構いい奴。

ライザ・ハミルトン:サミュエルの妻。聖書ばかりを何度も読み、聖書の教えに厳格な気難し屋ではあったが、貧乏な家を切り盛りし9人の子を育てた功績は大きい。子の死にも動じなかった。老いて後、子の家に引き取られてから日に日に若返ったというエピソードが好き。

サミュエル・ハミルトン:こういう人と出会いたい!と思うくらい良い人。様々な葛藤もあったが、善き人であることに心を砕いた。「生きる振りをしろ。そのうちにそれが真実になる」という名言。「楽しいフリ」「生きているフリ」…そういう気持ちになれなくても、フリさえしていれば、事実はあとからついてくる。

〇名シーン〇アダムが、妻が置いていった双子に名前もつけていないことを知り、「名前をつけろ!」と殴りこみに行く。「私のことは放っておいてくれ…」と心を閉ざすアダムを何とか説得し、使用人のリーとアダムと頭を突き合わせながら(酒も飲みながら)聖書を開き喧々諤々。酔っ払いの常で話があっちこっちいくんだけど、新しい世代への期待や夢が語られ心和むシーン。

リー:トラスク家の使用人。双子の養育係。穏やかで大変賢い。名言製造機。

〇名シーン〇「本屋をやりたい」という夢を叶えるためにコツコツ貯金していたリーは、やっと暇をもらいトラスク家を離れることに。しかし、自分に必要なものは帰れる家だったということに気付き、すぐに戻ってくる。再会のシーンに涙。アダムの家を終の棲家と決めてからは、今までいろいろ倹約していたけど、アダムの金をたくさん使って最新家電を買い込み、住みやすい家を作ることに熱中するところもセットで好き。

アダム:どうしよう、全然イイところ出てこない…。彼、いい人に思えるんだけど、金に困ったことがないことがバックグラウンドにあるせいで、「金に執着ないことが彼を必要以上に良い人に見せている」疑惑アリ。弟の遺産の半分をキャシーにくれてやるところ、キャシーが一瞬改心したかに見える(おそらく)名シーンなんだけど、「そりゃあお前、キャシーに惚れ込んでいる上、死ぬまで困らない金持ってたらそういう対応にもなろう」と思う。慈善事業に寄付したりもしないし…。「金を増やすことは良くない!」という謎の先入観のせいで、先物取引で儲けたキャルを軽蔑のまなざしで見たりする。文字通り「食いつぶす」ことが楽しいらしい。そういう性癖か何かなのか?

最低なのは、息子への愛に格差をつけることで、憎むべき自分の父と同じ仕打ちをキャルにしているところ。キャルは死にゆくお前に許しを乞うたけど、逆だろ!お前がキャルに許しを乞え!と一喝したくなる。

ここまで読んできてわかるように、兄弟間の格差がその後の人生にどれだけ影を落とすか、そういうエピソード満載でした。同じことがハミルトン家にも言えて、サミュエルの家でも、偉大な父が子にとっての壁になっています。切ない…

サミュエルは「同じ種で同じ畑で育てても全然違うものが出来上がってしまう」と言っていましたが、これはちょっと違うよと言いたい。サミュエルは、100も1000もパターンがあり、それがガチャで無作為に出てくるようなイメージでいるようでしたが(スマホゲームのガチャは絶対無作為じゃないと思うけど…)、父(母)の人生を「肯定的にとらえるか」「否定的にとらえるか」の2つに「こだわる」、「卑屈になる」「なにくそ!ってなる」という個人の気質を掛け合わせた程度のパターンしかないような気がする…サミュエルの9人の子を見て感じたことです。

よそから見ると、もっと向き合えば子どもの気持ちをうまく因数分解していけたような気がしますが、自分の子というとそうはいかないもんなんでしょうね…。

なんか、卒業式で生徒を送り出す担任みたいな気持ちになってきた…次回は最大の問題児キャシーです。

つづく。

自分の価値を認めてくれる人のそばで生きたいというすごく単純なこと 万城目学「とっぴんぱらりの風太郎」

こんにちは。

久々の万城目学です。「プリンセス・トヨトミ」も待機中。実は、「バベル九朔」で受けた衝撃が忘れられず、「はずれだったらどうしよう、こんなページ数…」なんてヒヨっていましたが、こちらはアタリ!

ただ、めっちゃ長いのだけど…

万城目学「とっぴんぱらりの風太郎」。風太郎は「ふうたろう」ではなく、「ぷうたろう」と読みます。つまり、ニートの物語。

時代は、関ヶ原の戦いの後~大坂の陣の頃。大御所(徳川家康)の世になりましたが、依然豊臣家は大阪城で暮らして、力も金も(いくばくか)もっている。家康にとっては目の上のたんこぶ的な存在ですから、早めに始末したいんですね。でも、下手に暗殺やアンフェアなやり方で片付けてしまうとミソがついてしまうから派手には動けない…。戦で正々堂々?打倒したいと、うずうずしている家康でした。

主人公は風太郎。伊賀出身の元忍者です。彼は、捨て子が共同生活を送り一流の忍者を目指す「柘植屋敷」で育ちました。ただ、柘植屋敷、忍たま乱太郎とは比べ物にならないくらいめちゃめちゃ厳しく、生き残れるのは1人や2人くらいです。6歳や7歳の子にも容赦はなく、訓練の最中に亡くなったりする地獄。脱走はご法度で、問答無用で殺されます。数年前、柘植屋敷の火事に乗じて風太郎は命からがら逃げだしました。その後、伊賀を治めている御殿のもとで働き始めますが、風太郎は黒弓という南蛮出身の忍者のせいで大失敗をし、伊賀を追い出されます。そして都へ。

黒弓っていうキャラがこの物語のポイント。こいつが来るとろくなことが起こらない。吉田山のあばら家を訪ねてきた黒弓のせいで、彼はひょうたんの精?の因心居士なんていうのと出会います。しかも彼からの依頼も、黒弓のせいで失敗。因心居士に借りを作る形に…「時期が来たら、俺を大阪城まで連れて行け」という願いを聞く羽目になります。この願いは後々出てくるので置いといて。風太郎は、伊賀からのとりなしもあり、安寧坂のそばにある瓢六という瓢箪屋で働くことになります。(週3くらい勤務。フリーターに昇格していますね)

風太郎はずーっと、劣等感を抱えて生きてきました。柘植屋敷時代から、蝉左衛門や百市というエリート忍者に水をあけられ、馬鹿にされてきました。彼らほどの腕はなく、そして冷酷にもなれない。居場所がない。そして伊賀を追い出されてからも。

黒弓は商才がありましたから、伊賀からもらった手切れ金を元手に資産を増やしていき、忍者に未練はありません。瓢六では、この人ほんとに名門の柘植屋敷の生き残り?(通常、柘植屋敷の生き残りと言われれば、厳しい修行に耐え抜いたエリートを指す)という目で見られ、しんどい。

特にとりえのない人間は、どこかに所属することで一応の心の平静を得られますから、風太郎も伊賀忍への復帰を目指します。しかし、瓢六の仕事を斡旋されたのは、伊賀で世話になった儀左衛門の同情であったと知り、復帰は難しいと深く落ち込む風太郎でした。

さて、瓢六の仕事の中で、高台院様(ねね)との出会いが訪れます。ねねの依頼で、祇園祭の一日、常世という昔馴染みと黒弓の3人とで、ひさご様という高貴なお方の警護をすることに。(実はひさご様は豊臣秀頼。お忍びで京都見物をしたくて、高台院に依頼してこっそり見物させてもらっていた、というのは今は秘密)残菊という、吉沢亮風の傾奇者の恰好が似合って残忍な忍者(とにかくイケメン)に殺されかけ、犠牲を払いながらも何とか逃げおおせます。残菊は最後までねちっこく絡んできますから、お楽しみに。

「侍が犬なら忍は猫のようなもので、自分の技を高く買ってくれる人の元になつくだけさ」っていうのは銀魂の服部の言葉ですが、忍びには、自分の意志を持たないことが求められます。しかし、ねねやひさご様との出会いで、自分を一人の人間として扱ってくれる彼らへの愛情が生まれてきた風太郎でした。

しかし、豊臣家と徳川家の対立は避けられず大阪冬の陣が始まります。風太郎のもとに、伊賀からの仕事が降りてきました。それは、実働部隊の見通しをよくするために村を焼き払うこと。既に忍者というよりも、足軽のような仕事になってしまっていますが…風太郎は村人を殺し、幼子を殺し、人の心を失って帰京します。あんなに望んだ伊賀忍への復帰も嬉しくない…あばら屋に戻り引きこもり生活。

さて、話は因心居士に戻ります。すっかりなりを潜めていましたが、「時期が来たら大阪城へ連れて行く」という約束、覚えていました?「わしを装え」という命令に従って、綺麗に漆を塗ってもらい絵も描いてもらい、腰に携えいざ大阪城へ。時は奇しくも、大御所が再度、堀を埋められて丸裸になった大阪城を攻めようとしていた時でした。

この物語の見どころは、夏の陣真っただ中の大阪城に乗り込む風太郎と黒弓(と蝉)の獅子奮迅の戦いぶり、死を前にした秀頼から託された赤ちゃんを連れ帰るという極秘のミッションです。

話があっちこっちにいきましたが、ざっくりまとめると、「ニート忍者が失敗して伊賀から追放されプー太郎をする中で、高台院と秀頼に出会い、彼らに心を開いていく。一度は伊賀忍に戻るが自らの意志で高台院らの力になることを決め、決死の覚悟で大阪城に乗り込んでいく話」そしてそれを導くのが、ひょうたんの精である因心居士。と、こんな感じ。救いのない結末で、読んだあとにちょっと鬱になるの注意!

ページをめくる手が止まらず、総計7時間くらいがあっという間です。

とにかくトークが軽やかで面白いし、キャラの作り込みも良い。それぞれ闇を抱えながらも、自分の人生に向き合っている姿に頭が下がります。そんなことよりも、淡々とひたむきに生きる彼らがハタチにも満たないっていう事実に涙が…

続編であるプリンセストヨトミもセットに、夏のうちにどうぞ!

おわり。

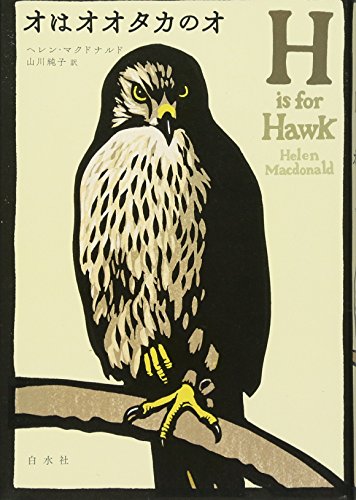

「オオタカを飼うと自分が何を期待しているかがわかるぞ」 ヘレン・マクドナルド「オはオオタカのオ」

こんにちは。

ポパイのサマーリーディング3冊目。

期待以上の内容で超~満足。雌のオオタカにまっすぐな愛を注ぐ中で、父を失った主人公の女性が救いを得ていく過程を描いています。ただ、「動物っていいわ~」、「自然は人間と違って裏切らないからいいわ~」という単純な話ではなくて、もともと鷹匠を目指し勉強をしてきた彼女ならではの「特性を理解した節度ある付き合い方」が好感度高い。「自然は癒しではなく格闘である」というのは知る人ぞ知る真理ですが、癒しでも格闘でもなく、「共存」の姿がしっかり示されているところに、じーんとくるものがあります。

主人公のヘレン・マクドナルドは、自然を愛する父のもとでのびのび育ちました。少女の頃の夢は鷹匠になること。ケンブリッジ大科学史・科学哲学科を卒業後、リサーチフェローを経て現在は特任研究員をしています。愛する父の死を機に、オオタカの雌のひな鳥(メイベル)を飼い始めます。本著は、メイベルとの暮らしと、鷹狩りの歴史・文化的背景に関するノンフィクション作品。

2014年のサミュエル・ジョンソン賞(ノンフィクション部門)・コスタ賞(伝記部門)を受賞。コスタ賞は年間最優秀賞に選ばれました。本著は20か国語に翻訳され、世界中で読まれています。

序盤は鷹狩りや鷹匠の基礎知識が多めなのでやや単調ですが、70ページくらいまではぜひ読み進めてほしい。メイベルを飼い始めたあたりから話がとても面白くなるから!70ページまで読めって…面白くなってもすぐに終わっちゃうじゃん…そう思われた方、安心してください。たっぷりボリューム340ページありますので、十分楽しめます。

ただ、最初に出てきた基礎知識は結構重要なので、頭の片隅に置いておきましょう。

・鷹匠には、貴族の鷹匠とオーストリンガーというものがある。貴族の鷹匠は、貴族のたしなみの一つとして鷹の調教をする鷹匠で、オーストリンガーは一匹狼。野蛮だとされる。

・オオタカはすっげーーー飼いづらい。

…などなど。

ヘレンは幼い頃から鷹に関する古い書物をたくさん読んできました。その中で、嫌悪感を抱きながらも忘れられなかったのが、ホワイト著の『オオタカ』でした。ホワイトは、オオタカの調教を『白鯨』や『老人と海』のような神との戦いと同様にとらえ、やや自分に心酔しながら書いています。オオタカ(ゴス)に対する愛もサディスティック。この本の3割くらいはホワイトの著作や私生活の情報の引用に充てられていて、ホワイトの調教とヘレンの調教が対比されます。

ゴスを意のままに操ろうと激しい折檻を加えたのち、愛を求めるように必要以上のエサを与える…ゴスの成長を余裕をもって見守ることができず、すぐに次のステップに進もうとする。本から拾い読んだ情緒的なパートにのめりこみ、その意味や効果を検証せずに形だけ取り入れる。調教の定石を守らずに場当たり的な対応をし、ゴスの生涯をぶっ壊してしまうホワイト。

対してヘレンの忍耐力の高さたるや。鷹の習性を熟知している彼女らしく、「オオタカと人間が関係を築けるとしたら、エサを与える際に好意的な反応を引き出す程度」と割り切り、教科書通りにゆっくりゆっくり歩みを進めていきます。メイベルに、人格を尊重するべき他人として接し、決して声を荒げない。人間と鷹とは思えない良好な関係を築いていく。

鷹に対して同じくらい愛情を抱いているのに、父と母が本気で憎み合う家庭で虐待をされて育ったホワイトと、死に直面して生きる気力を失うほど父を愛していたヘレンが大人になって鷹に注いだ愛がこうまで違うとは…。この対比はまさに、幼い頃に親から愛されなかった者と、たっぷり愛を注がれた者が、成長したのち他者(オオタカ)とどう向き合ったか、とも読み替えられます。

「オオタカを飼うと自分が何を期待しているかがわかるぞ」

これは、オオタカを飼おうとしたヘレンにある男が掛けた言葉ですが、「愛」や「パートナー」「自己の育てなおし」「征服欲」「支配欲」を期待したホワイトと、「鷹と共にあること」だけをシンプルに期待したヘレン。ここまでくると、ヘレンの父がどれだけ「正しい」やり方で子に愛情を注いだかが際立ってしまい、ホワイトが気の毒にすら思えてきます。なんかすごい切ない…これはもちろんオオタカに限ったことではなくて…子には正しく愛情を注がねばらない。そうしないと悲劇が再生産されるから。そんなことを感じました。

もとは父の死からの逃避が目的だったかもしれませんが、野生を心に抱えた生物との暮らしの中でヘレンも少しずつ変わっていきます。父の死でつらい状況にあった彼女ですが、メイベルとのかかわりの中で無意識に父の素晴らしい愛を忠実に再現していく。そのひたむきな姿に涙してしまいました。

…とそれに引けをとらないくらい、メイベルが可愛らしい。ちょこちょこ挟まるメイベルのかわいいエピソードにクスっと笑ってほしい。

毛づくろいをするときに羽毛が鼻?に入ってクシャミをするところ。大好物の鶏のヒナ(羽毛付きのほわほわ)を目にするとホクホクしてしまうところ(カワウソが魚食べるシーンを彷彿とさせるw)。なにそれ可愛すぎ!

これは紹介されないと絶対出会わなかったな、と思う。出会えてよかった!

うむ…ポパイのサマーリーディングリスト、あなどれん。

おわり。

無念のリタイアをした本たち。2020夏

こんにちは。

夏の風物詩ということでリタイアした本みっつ。

実際にペルーであった、日本大使公邸占拠事件に着想を得た小説。映画化もされています。オビに映画のポスターがついてたから、ホソカワ=渡辺謙に脳内変換されてしまい、冒頭に出てくるホソカワ娘も杏に変換しておいた。笑

南米の国の公邸で開かれたパーティで、テロリストによる立てこもりが起こる話。ホソカワは日本の大企業の社長で、その日は誕生日。ホソカワの援助を引き出そうとたくらんだ某国は、ホソカワが愛してやまないオペラ歌手を招いて公演をしていた。政府との交渉が長引いたため、彼らの囚われの生活は長くなり、テロリストと人質の交流が生まれていく。

読んだ瞬間「合わないな…」と感じました。小説の導入部ってやっぱりとっても大切で、30ページくらいは息もつかせず読ませてほしいもんです。「あ、なんか違う」と感じた瞬間流し読みに切り替えて大正解。

一番不満なのは、政治に寄るか恋愛に寄るかはっきりしないところ。

そのパーティには、本来ならば大統領が出席するはずが、見たいドラマがあるからといって欠席する。テロリストの目的は大統領の拉致だったから、大統領はどこだ?としつこく尋ねるわけなんだけど、「いません…なぜならドラマを見ているから」と漏らしてしまう副大統領。そういうシュールな設定がもっとあったら面白いだろうに、後半は恋愛に傾いていく。その他にも政府との交渉をもっとリアルに見たいのに、そこはあんまり取材していないのかな…という印象。

オペラ歌手とホソカワをくっつけて…ホソカワの超優秀な通訳(加瀬亮)をアレとくっつけて…って鉛筆なめなめした結果、政治劇要素は薄まってきた感あり。

あとは、音楽の力が絶大すぎて白ける。

戦争さえも終わらせてしまう音楽のパワーっていうのはアニメとかでよくごり押しされているけど、「音楽が人の心を変えすぎ」問題がまた勃発する。もちろん、オペラ歌手の歌によってテロリストと人質の交流が深まるっていうのがこの小説のウリだからわかるんだけど、音楽の描写と、神が降臨したがごとくそれに胸打たれ変わっていこうとする登場人物たちの姿…読んでいるこっちが恥ずかしくなる。その安っぽさは恩田陸の小説に出てきそうなレベルです。

私はキラ・ヤマトが嫌いだから、音楽聞いたら戦争が終わるっていうんだったら…そんな世の中だったらいいですねwwwってなって終了。

あとは天才的な人がたくさん出てきて、そんなに出てこられても困る。そりゃ天才が何人もいてしかも万人に優しければ、長い人質生活にも光がさすだろうよ、と。ただ、テロリストを主役級に持ってくる小説は絶対にHAPPY ENDにならないから、後味の悪さと切なさはまぁ合格ですが、、、やっぱり無理でした!

ホワイト・ノイズ

ポパイのサマーリーディング2冊目。

思ってたんと違う…が一言目。

主人公は、ヒトラー学科という物騒な学科で教授をしている。ある日彼の住む町で大事故が起き、謎の化学物質が降り注ぐ。ほとんどの住民は移住を検討することになるが、ある時主人公は毒の灰を浴びてしまい、死の恐怖に取りつかれる。彼の妻は妻で、(事故が起こる前から)死の恐怖を忘れるための薬という謎の薬を服用しており、子どもとの関係もぎくしゃくしていて…

死とは?信仰とは?人間の本性とは?などなど、観念的な対話が中心の小説。マーレイという同僚の思想がヤバすぎて気持ち悪さを覚える。彼の主張にはイミフな部分もあるけど、妙に納得してしまう部分もあり、「こいつの主張は真面目に取り合ったらヤバいな…」という印象。丸一日格闘したけど、自分にはまだ難しいわ…

BRUTUSの「危険な読書」特集のキャッチコピーに、「この世に本は2種類しかない。読むに足らない本か、読んだらろくなことにならない本」っていうのがあるんだけど、コチラは後者になるポテンシャルがあると思います。真面目に格闘すると頭パーンてなる可能性あるw

この本は「ポストモダン」に分類されるそうです。ポストモダンとは、19世紀までに形作られてきた小説の王道をぶっ潰す!という立ち位置で、様々な挑戦をするというもの。著者はジョイスに影響を受けているらしく(ユリシーズを読みふけっているという時点で分かり合えない自信があるw)、本書には「ジョイス的論理の精密さ」が見られるそうです。どこら辺がポストモダンなのかよくわかんないけど、まぁ、…やる気を削がれるレベルで難解なのは事実。

ただ、文句を言わせてもらうとすれば、対話がヤラセくさい。例えば「礼儀正しく、善良で責任感ある人たちがテレビの画面で見る大災害に興奮してしまうて何でなんだろうねぇ」「大災害に魅了されるというのは万国共通ですがね云々」なんていう会話があったり、終盤に、

主人公「あなたは神を信じないのですか?」

尼僧「信じるわけないでしょう。あなた方のために信じるふりをしてあげている(他に信じている人間がいなければ誰も神を信じなくなるから)。それが私の仕事だ」

と、尼僧と主人公が互いに長広舌を振るうシーンがあったりするんですが…取りたいコメントと編集の方向性はすでに決まっていて、それを引き出すためにあの手この手で質問を繰り出すというヤラセのインタビュー感がすごい。さすが元テレビマン(著者は元TV局員だそうです)。

大災害の映像の話にしろ、神を信じない尼僧にしろ、著者の主張なんだろうなって思うんだけど、ストーリー展開や主人公の内面の変化にそれらメッセージを込めずに、ただ登場人物の口を借りて自分の主張を語らせるっていうのが、小説として価値があるアプローチなのか?と感じてしまいました。

ポストモダンを自称するならば、古くからある小説の定型を打破しようという気概を感じてもいいものだけど、主人公ら登場人物を自分の意見の代弁者として据えるだけでキャラの作りこみをしないっていうのは、正直怠慢では…と感じてしまいましたが、どうなんでしょう~?

個人的にはオズワルドによるケネディ暗殺事件を描く「リブラ」という作品が気になっていて、時間とやる気があったら読みたいな、と思っています。ちなみにこの本、「入手困難本」です。古本でも定価以上しますから、その手のマニアの方は手に入るうちにどうぞ。

マジック・フォー・ビギナーズ

これは…

久々に3ページも読めなかった本。世界観独特過ぎて読む人を超選びます。図書館で借りたんですが、3番目で予約した割にはすぐに順番が回ってきたので、みんなほとんど読まずに返却したんだろうと推理しているw

おそらく、乙一とか星新一、筒井康隆あたりが好きな人の中にハマる人がいるのでは…という線。表題作のマジック・フォー・ビギナーズは、謎の公衆電話から異世界の人と電話がつながる設定なんだけど、おとぎ話のようにキラキラした世界観ではなく、アメリカの学園ドラマに出てくる眼鏡かけた小太りの子が所属するグループ…のようにジメっと、ベタっとしている。なぜか曇り空がよく似合う。

おわり。

関連記事はこちら

幸福は、分かち合えるものだけが、ほんものである。 ジョン・クラカワー「荒野へ」

こんにちは。

ジョン・クラカワー「荒野へ」

ポパイのサマーリーディング1冊目です。

カポーティの「冷血」と同じようなものを期待して。

「冷血」がある程度時系列に事件を追っているのに対して「荒野へ」は「死」からの逆算であり、アプローチは違います。「死」を起点として主人公クリスの足取りを追っていくため、彼の動機を答え合わせしていくような感覚で読みました。

クリス・マッカンドレスは、エモリー大を優秀な成績で卒業したばかりの青年。彼は、家族に黙って姿を消し、約2年にわたる放浪の末、アラスカの山中で死体となって発見されます。餓死でした。優秀なクリスは、なぜ無謀な旅に出たのか?彼の死はどのようなものだったのか?彼の訪れた地を訪ね、彼と関わった人間にインタビューし、彼の動機を探るというのが本書のテーマです。

乱暴にまとめてしまえば「自分探しの旅に失敗した青年」。この事件は当時センセーショナルに報道され、批判的な意見も多かったそう。いろいろ考えすぎて煮詰まってしまい、現実から逃げるために軽装で自然に挑み、食べ物をとれなくて死んじゃった青年。バカだなぁ。頭がよくてもダメだよねぇ~。自然を舐めてる!!現代なら、週刊誌やツイッターの餌食でしょう。

各章の冒頭には、クリスが心の支えにしていた文章が紹介されているのですが、正直、「青いな…」とは思う。人間の醜さや欲望を認められず、それを全て浄化してくれるものとして自然を神聖視するような。人間の醜さも自然の美しさも、所詮は頭のなかで作り上げた思い込みにすぎないのに、白と黒を神経質に切り分け、イタズラに自然を求めている感じはしました。

人はなぜ荒野に惹かれるのか。それはこの一文に凝縮されています。

アラスカは長いこと夢想家や社会的な不適格者などの、人生のほころびを人跡未踏の広大な最後のフロンティアがなにもかも繕ってくれると思い込んでいる者たちを惹きつけてきたのだ。

そしてこう続く。

しかし森は容赦のない場所であり、希望だの憧れだのは歯牙にもかけない。

これがこの物語の全てを暗示しているのです。

裏表紙の紹介を読んだ段階ですでに、クリスがどのような感情を持ってアラスカを目指したのかはだいたい想像がつく人が多いと思うし、びっくりするほど、想像した通りの青年なんです。必要最低限しかお金を持たず、途中でお金を燃したというエピソードを聞けば、「ああ、お金は醜いものだ思って忌み嫌ったんだろうなぁ」って感じ、森の地形図を持たずに森に入ったという話を聞けば「ああ、モノホンの『冒険』をするためにわざと持たなかったんだろうね…」と理解する。

ステレオタイプというか、考えも凝り固まっており、中二病とも呼ばれかねないガンコさを感じます。それは彼と直接触れ合った人のインタビューを聞いていても頷けるんですが、田舎町の教養のない農夫みたいな男には最大限の優しさをもって接し敬意を表する反面、大きい都市のマックでバイトした時は、誰とも関わろうとせず、上から目線。素朴な()町で暮らす善良な()人々は祝福されるべき存在だが、米国資本主義の見本市のようなゴミゴミした街で生きている人間は付き合うに値しない、と思っているんだろうなぁ、と彼の思考が手に取るようにわかる。

こういう風に書くと、「バカな青年の冒険旅行の顛末が書いてある本?」と思われるかもしれませんが、そんなことはなくて、著者のただただ温かい目線が本書のみどころ。登山家として「あのとき一歩間違えば死んでたな…」というような経験をたくさんしたジョン・クラカワーは(過分に若い頃の自分とクリス重ねているきらいはあるけれども)、クリスの無謀な行動の数々を、誰もが通る道として批判することはしません。クリスのようなことする人はゴマンといて、ほとんどの人は無事に帰ってきている。彼の死は2、3のしくじりのせいで起きた不運な出来事だ、というスタンス。そして、「(批判する大人に大して)昔の自分の思い出したくない部分が引き出されているからこそ冷たく当たるのだろう」と、クリスに向けられる批判の盾になろうとします。

また、「無知のせいで死んだ」という世間の認識に疑問を投げかけ、彼が死ぬ前の数週間を仔細に描写しようとします。様々な証拠から考えられる可能性をひとつひとつ潰していき、死の真相に肉薄する最後のシーンはウルっとくる。

何度も書いているように、クリスに対して「青いな…」と感じる部分はたくさんあります。本を読み始めて数ページで、クリスの性格や動機、家庭環境なんていうのもだいたい想像できてしまい、自分なりの「結論」みたいなものはすぐに出てきて、読み続ける中で確信を深めていく。それはひとえに、自分が年を取ったからなんだと思います。

クリスは「自分の考えている複雑な思考は他人には理解し得まい」とか、「俺の本当の心の傷は誰にもわからない」と思い孤独に陥っていたようですが、実際はかなり丸見えだった模様。旅の中で出会ったウェスターバーグという男は「根はいい奴だがコンプレックスをいっぱいもっていたようだ」、「深刻に考えすぎるために、世間のことも人間の仲が悪い理由も理解できなかった」、「父親との間に何かあって、それにこだわり穏便に済ますことができなかったんだろう」と、クリスの行動から彼の置かれた状況を的確に分析します。他の大人たちも「森を見てなかなか気が見られない人間のようだった」や、「恨みをくすぶらせ悪意を鬱積させていた」と、かなり核心を突いたコメント。

決して自分の素性を語らずに付き合ってきた大人たちに、高解像度で心を見透かされていたあたり、クリスの幼さが際立ちます。ただ、不思議とイライラするようなことはなくて、「この時期を無事過ぎれば、普通に優しくていい大人になりそう」と感じるんです。だからこそ余計に彼の死が悔やまれる。

たくさんのことを考えられる頭脳を持ちつつも、心が弱くて少し幼い。理想が高く、自分ができる以上のことを自分に(時々他人にも)求めてしまう。ただそれだけ。そんな欠点は屁でもないから…40代になって「あのときはバカなことしたなぁ」と振り返れたらどんなによかったか、そんなことも思います。

クリスは旅の中で、ある老人に出会いました。老人はクリスに養子になることを求めますが、クリスは答えを保留します。そして、アラスカへの道中、彼にこんな手紙をしたため、自分と同じように孤独な冒険の旅に出ることを促します。

楽しみをもたらしてくれるのは人間関係だけだと思っているとしたらそれは間違いだ

また、

誰にも顧みられることなく幸福…孤独で幸福

と、孤独な旅を誇りにも感じていました。しかし、アラスカの森の中で過ごした最期の時、この思いは訂正されることになります。

おそらく最後に読んだ本の横に、こんな言葉を付け足すのです。

幸福は分かち合えるものだけがほんものである

また、トルストイの「家庭の幸福」にある

人生における唯一の確かな幸福は、人のために生きることだ

という言葉にアンダーラインを引いています。

もちろん孤独の中で一時的にそんな思いに達したと解釈することもできますが、白か黒かで判断したがり、皮相的なものを憎む彼ですから、この気持ちは本物だったのだと思います。

自分探しの旅というものにはうさん臭さを感じてしまう私ですが、もしかしたらクリスは「旅」で大きな収穫を得たのかも。もし森をおりることができていたら、人と積極的に交わり明るく生きていったのかもしれないなと感じました。持ち前の人の好さで、彼の人生は大きく拓けていったことでしょう。

エピローグは、クリスの父と母がクリスが最期を過ごした地を訪れるシーン。母親の

いくらかはましな日もありますが、これからは一生、毎日がつらいでしょうね

という言葉が印象的。ジョン・クラカワーは、若者が危険を求めるものは文化における通過儀礼みたいなもんだとしながらも、遺された家族に会ったときには

危険極まりない冒険を雄弁に弁護しても、空疎に、無意味に聞こえる

と感じています。

日頃、自分の人生は自分だけのものと考えがちですが、自分がこの世からいなくなることで、決定的な打撃を受け、二度と人生を回復できない人がいる。そんなことを思いました。この本の売り上げの一部はクリス名義の奨学資金に寄付されるそうです。

ジョン・クラカワーの、全ての出来事や言動を「そういうもの」と受け止め、いちいち批判したり懐疑的になったりしない姿勢がとても温かく、他の本を読んでみたくなりました。

ということで最新作。「信仰が人を殺すとき」を購入。私の夏の課題図書とします。